|

|

|

Православные праздники, дни памяти в октябре:

1 октября

(18 сентября по старому стилю):

Молченской (1405), именуемой Целительница, и Старорусской (возвращение ее в Старую Руссу в 1888 г. ) икон Божией Матери.

Об обстоятельствах явления Молченской иконы Божией Матери предание рассказывает следующее. В начале XIV века из разоренных татарами киевских пределов пришли в землю Путивльскую два инока и поселились в тихом и пустынном месте – в пещере на горе Чудной близ Молченского болота. Отшельники принесли с собой чудный образ Пресвятой Богородицы. После смерти иноков их погребли в устроенной ими же пещере. Это место было пустынным и диким, заросшим дремучими лесами, по которым бродили только бортники, собиравшие дикий мед. Однако во времена княжения Василия Дмитриевича (1389–1425 гг.) и при митрополите Киприане Божией Матери было угодно прославить это дикое место явлением Своего чудотворного образа.

В 1405 году один из бортников, бродя по лесу, зашел на Чудную

гору и приблизился к тому месту, где были погребены иноки. Вдруг

его озарило необычайное сияние и на ветвях липового дерева он

увидел икону Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем.

Благоговейно опустился он на землю при виде этого чудесного

знамения и услышал громкий неведомый голос: «Да созиждется на

сем месте церковь Пресвятой Богородицы».

Духовенство Путивля в сопровождении городских властей и

множества народа, узнав от бортника о чудесном явлении иконы,

тотчас же отправилось на указанное место и обнаружили ее

находящейся на дереве и окруженной небесным светом. Тут же был

отслужен молебен Пресвятой Богородице и многие получили

исцеление.

На месте явления святого образа сначала была выстроена часовня,

а затем воздвигнута церковь во имя Рождества Пресвятой

Богородицы и основан общежительный мужской монастырь –

Молчанская Софрониева пустынь.

После разорения обители в смутное время чудотворный Молченский

образ был перенесен в Путивль и помещен в новопостроенный там

монастырь.

Бесчисленные тайны хранят подземные пещеры и ходы Молчанского

Рождества Богородицы Печерского монастыря – по преданию в них

могла проехать тройка лошадей, а протяженность достигала 25

километров. Подземным ходом монастырь был соединен с Молчанской

Софрониевой пустынью – местом явления чудотворной иконы

Богородицы, – и с княжеским теремом на соседнем холме. В

советское время на территории монастыря в Путивле располагался

завод радиодеталей. Обитель пострадала в эти годы больше, чем за

весь предшествующий период своего существования. В 1991 г. в

монастырских храмах возобновились богослужения. В 1997 г.

Монастырь получил статус женского, в нем развернулись

восстановительные работы. Чудотворная Молченская икона Божией

Матери, которая после закрытия монастыря в 1925 г. хранилась у

одного путивльского священника, была возвращена в обитель.

Матерь Божия со Своего чудотворного образа неоскудно подает

милость и благодать всем прибегающим к Ней с верой и молитвой.

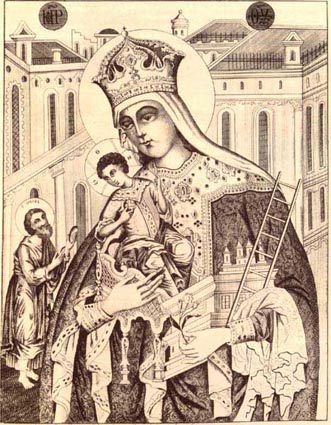

На этой иконе Богоматерь изображена в короне, на правой руке Ее

Богомладенец, а в левой – лествица. Перед Богородицей изображен

молящийся человек.

Икона Божией Матери

"Целительница", находившаяся в Москве, является копией с

образа из Цилканского храма в Карталинии, написанного во времена

святой равноапостольной Нины (IV век). Икона изображает Божию

Матерь, стоящую у постели больного клирика.

Старорусская икона

Божией Матери называется так потому, что она долгое время

находилась в Старой Руссе, куда была принесена греками из

Ольвиополя еще в первые времена христианства на Руси. В

Старой Руссе икона находилась до ХVII века. Во время моровой

язвы 1655 года одному жителю города Тихвина было откровение, что

мор прекратится, если туда будет принесена чудотворная

Старорусская икона, а Тихвинская икона будет отправлена в Старую

Руссу. После перенесения икон мор прекратился, но тихвинцы не

вернули иконы и лишь в ХVIII веке разрешили снять копию со

Старорусской иконы, которая 4 мая 1768 года была привезена в

Старую Руссу. В честь этого события было установлено

празднество. 17 сентября 1888 года в Старую Руссу был возвращен

и подлинник и установлена вторая праздничная дата.

Прославление преподобной Евфросинии Суздальской (1698).

Преподобная Евфросиния, княжна Суздальская, родилась в 1212 году. В святом Крещении носила имя Феодулия и была старшей дочерью святого мученика Михаила, великого князя Черниговского (память 20 сентября). Благоверный князь Михаил и его супруга Феофания долго не имели детей и часто посещали Киево-Печерскую обитель, где молились Господу о даровании им чад. Благоверная княжна Евфросиния была их первой дочерью, испрошенной у Господа в молитвах. Трижды являвшаяся им Пресвятая Богородица сообщала, что их молитва услышана и Господь дарует им дочь.

Феодулия воспитывалась в глубокой вере и благочестии. На ее

воспитание большое влияние оказывал образованный боярин Феодор

(память 20 сентября). Разностороннее образование и редкая

красота княжны привлекали многих.

Княжна была сосватана за святого благоверного князя Феодора (†

1233; память 5 июня), брата святого Александра Невского, но

жених ее скончался в самый день свадьбы. Княжна осталась в

Суздальском женском монастыре в честь Положения ризы Божией

Матери, где вскоре приняла постриг с именем Евфросиния, в честь

Евфросинии Александрийской.

Совсем еще юная инокиня с удивительной ревностью исполняла

правила монашеской жизни, заметно превосходя остальных насельниц

обители твердостью разума, духовной зрелостью и крайней

воздержанностью. Подвижницу посетил Сам Господь, заповедав ей

бодрствовать и утверждаться в подвиге. Преподобная Евфросиния до

конца земной жизни соблюдала наставления Спасителя, преодолев

бесчисленное множество коварных искушений. О редкой

подвижнической жизни преподобной Евфросинии вскоре узнали в

Суздале и за его пределами. Множество народа посещало обитель,

чтобы услышать поучения преподобной Евфросинии о любви, молитве,

послушании и смирении. Часто после таких бесед многие принимали

иноческий образ и начинали более ревностное служение Богу. Сама

игумения монастыря прибегала к советам преподобной. По просьбе

подвижницы сестры обители были разделены на две половины:

инокинь-девственниц и инокинь-вдовиц . Это способствовало

духовному возрастанию и утверждению в чистоте сестер монастыря.

После кончины игумении настоятельство приняла преподобная

Евфросиния. В особом откровении Господь предсказал блаженной

игумении о мученической кончине ее родного отца, а также о

нашествии татар на Русь. В 1238 году несметные полчища

татаро-монголов действительно напали на Русское государство.

Уничтожая все на своем пути, они подошли к Суздалю. Город ими

был полностью разрушен и сожжен, и только обитель преподобной

Евфросинии уцелела по ее молитвам. Преподобная преставилась к

Богу 25 сентября 1250 года. У ее гроба верующие продолжали

получать благодатную помощь в исцелении различных недугов. 18

сентября 1698 года по благословению Патриарха Адриана митрополит

Суздальский Иларион совершил прославление преподобной

Евфросинии.

Преподобного Евмения, епископа Гортинского (VII).

Прп. Илариона, Оптинского

(1873).

Преподобный Евмений с юности отличался добродетельной жизнью.

Он стремился служить Единому Богу и поэтому избегал мирских

соблазнов. Заботясь о спасении души, все свое имущество он

роздал нищим. Благословением Божиим преподобный Евмений был

избран и возведен в сан епископа Гортинской Церкви на острове

Крите. Святитель как милостивый отец утешал своих пасомых в их

скорбях, укреплял сирот и неимущих. Молитвы его были так сильны

перед Богом, что однажды во время засухи он низвел на землю

обильный дождь. Святой Евмений ревностно и мудро защищал

православную веру от возникшей в то время ереси монофелитов. За

противоборство ереси святитель был сослан в Фиваиду, где и

скончался в VII веке. Тело его было перенесено и погребено в

Гортине.

Сщмчч. Алексия и Петра пресвитеров (1918).

Сщмчч. Амфилихия, еп. Красноярского, Иоанна,

Бориса, Михаила, Владимира, Вениамина, Константина пресвитеров и мч.

Сергия (1937).

Мц. Ариадны (II).

Мцц. Софии и Ирины (III).

Мч. Кастора Александрийского.

Мчч. Бидзина, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских

(1660) (Груз. ).

Свт. Аркадия, еп. Новгородского.